�����R�i�����͉����q��n���������{���Ƃ��鑂���@�̂����ł��B

TEL. 0480-85-7191

��346-0104 ��ʌ��v��s�Ҋ����O�ӂW�X�W�|�P

�Z�E�̖@�b�̃y�[�W�ւ悤����

�Z�E��������

| �N��@�v���тɒʖ鎮�E���ʎ����̍ہA�r��̕�����A���z�{�̋��z�₠�����̎d���A���Ղɂ�����}�i�[���̂����k�����������܂��B �@�������A�����r��Ƃ��đ��V���}�����ꍇ�A�{���ɒm�肽�����Ƃ́A��������̂��ł͂Ȃ��A�Ȃ���������̂��A���̈Ӌ`��m�邱�ƂŖ@�v�ɐS�����߂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����ŁA�Z�E�Ƃ��ď����ł��{��l�������I�ȋV�������Ă悩�����Ǝv���邠�肪�����V�����s�Ȃ��A�{��l�̐��_�I�Ȏx���ƂȂ�S�ɋ����@�v���s�������ƍl���Ă��܂��B �@���̂��߂ɂ́A�@�v���̂��̂���������Ă���̂����͂����肳���A���̈Ӌ`��R����@�b�̒��ł͂ł��邾�����`������悤�ɂ��Ă��܂��B �@�܂��A�@�b�͂��̏����ƂȂ��Ă��܂��܂����A�z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��邱�ƂŁA�L���z���ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B �@�@�����@�����R�i�����@��Q�S��Z�E�@�������F |

|

| ���T��E�ʌo��ւ��C�y�ɂ��Q���������� |

|

| �@���T��͗ߘa�U�N�P���V������A�ʌo��͗ߘa�T�N�X���R������A���������j���ɂ��ꂼ��J�Â��A����Q������U���̎Q���҂�����܂����B�ł���A�������������̕��ɂ��Q�����Ă������������ƍl���A��̓I�ɂǂ�Ȋ��������Ă���̂����Љ�܂��B �@�܂��A���T��ł��B���T�̑��̑g�ݕ��́A�@�E�������̑������̏�ɏ悹�A�A�������E�̑������̏�ɏ悹�܂��B���̑g�ݕ����w�����卿�x�Ƃ����܂����A���T��ł́A���E�g�݂₷���Б��������悹��w�����卿�x�̍��T�����Ă��܂��B�܂��A�֎q�̏�Ŕw��L���č����Ă��������w�֎q���T�x�����Ă���������܂��B���T�̎��Ԃ͂S�T���Ԃł��B �@�ʌo��́A�Q�������F���W�܂�����A�Z�E�̓njo�ɂ��킹�w�ʎ�S�o�x�Ɓw�l�O���蕶�x�������܂��B���̌�A�w�ʎ�S�o�x�Q�V�U�����i���o�̑薼�u���d�ʎ�g�������S�o�v�̂P�O�������܂ށj���ʌo���܂��B�i�����̎ʌo�p���́A���}�̂悤�ɗp���̗����ɕM�������������Ă��܂��̂ŁA������Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A�����ʂ��₷���悤�ɕM�͕M�y�����g���Ă��܂��B�F����S�T���`�U�O���ŏ����I���Ă��܂��B�F����̎ʌo���I�������A�J�R���ɍs���A������x�w�ʎ�S�o�x�������A�[�o���ɕ�[���ďI���ƂȂ�܂��B �@�Q������Ă��������́A�u���T��ʌo�����Ă���Ƃ��̎��Ԃ́A�S�����������A���₩�ȋC�����ɂȂ�܂����B�v�u���P��Ƃ������ƂŁA�ȑO���G�߂�������悤�ɂȂ�܂����B�t�̒��̐��E�Ă̏����E�H�̒��̐��E�~�̊������A�l�G�܁X�̑��Ԃ̔��������ȑO��芴������悤�ɂȂ�܂����B�v�u���T��E�ʌo��֖������������Q�����邱�Ƃ��ł��A�B�����������Ă��܂��B�v�u�Q�������F���W�܂�܂ŏZ�E�����Q������Ă�����Ƃ��낢��Ȃ��b��������A���̋C���˂Ȃ��b�����肷�鎞�Ԃ��ƂĂ��f�G�Ȏ��ԂŖ����̉���y���݂ɂ��Ă��܂��B�v���̊��z�����������Ă��܂��B |

| �ǑP���{�ƕ��{�F���{�͖S���Ȃ�ꂽ���ւ̉��Ԃ� |

|

| �@��N�P�P���P���ɗߘa�V�N�ɔN��ɓ������Ă��镧�l������������h�Ɨl���ɒǑP���{�̂��m�点�����܂����B�ǑP���{�Ƃ́A�̐l�������y�ň��y�ɉ߂�����悤�A�̐l�̑P�s���������g�ɂ��Ԃ��Ă���ƍl���A�����グ�ƂȂ�R�R����܂ł̋��{�̂��Ƃ������܂��B�܂��A���̌�̂R�V����A�S�R����A�S�V����A�T�O����A�P�O�O����̋��{����{�Ƃ����܂��B �@��N����ē��̔������͂��߁A�@���̎��{�E�{�H��ފ݁A�����ɍ��킹�ē��k���{���s���Ă��������܂����B��\�͍��N�̔N��\�ɂȂ�܂��B�ʒm���͂��܂����h�Ɨl�́A�@���Ⓝ�k���{�̎��{���l���Ă��������܂��悤���肢�v���܂��B �@���N�̔N��\�����Ċ��������Ƃ́A�w�ߘa�V�N�͐ߖڂ̔N�ł́H�x�Ƃ������Ƃł��B�P�X�Q�U�N�E�P�X�W�X�N�E�Q�O�P�X�N�́A���ꂼ��吳���珺�a�A���a���畽���A��������ߘa�ւƎ��オ�ς�����N�̂��ߔN�����Q�ɂȂ�܂��B���̂��߁A���̂R�̔N�ɔN������Q�̔N�����������̂ł����A���N�́A���オ�ς�����S�Ă̔N���N��ɓ������Ă������߁A�ߖڂ̔N�Ɗ����܂����B �@����A�ߘa�V�N�́w�Q�O�Q�T�N���x�Ƃ��ĈȑO���璍�ڂ���Ă����N�ł�����܂����B���̖��́A�c��i�x�r�[�u�[������j���U�T�`�V�S�̑O������҂ƂȂ��������Q�V�N������w�E����A�u�Q�O�Q�T�N�ɂ͍���Ґl������R�C�T�O�O���l�ƒ�����Љ�ɓ˓����A��Ô�ȂǎЉ�ۏ��̋}���������܂�邽�߁A���ۋ����͂������A�傫�Ȍo�ϑ�������������Ɨ\�������v���Ƃ���A�x����炷�Ӗ������߂āw�Q�O�Q�T�N�̊R�x�Ƃ����Ă��܂����B �@���̑��ɂ��A�ߔN�ُ̈�C�ۂ⎩�R�ЊQ�A���ە��������A�r�m�r�ł̔�排�����Ńo�C�g���X�A�S�z�Ȗ�肪�R�ς��Ă��܂��B���̂��߁A�V���ȔN��s���ȋC�����̒��Ō}���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����@�ł́A���N�S���ɓ����T�t�����R�T�t�̋�������ɁA�ǂ�ȐS�\���������Đ������Ă����悢�̂����w���@�x�Ƃ����`�Ŏ����Ă��܂��B �@�����T�t�́A�u���݂��~�߁A���𐮂��A������O�����ނ��āA���炪�s�����ɏƂ炵�Č����ɏȂ݂�v�Ɛ����A���R�T�t�́A�u�a�����a�𗐂��̂͐l�Ԃ��Â�A�����Â肪��Y�̌��ł���Η������̍����v�Ǝ����A���̋�������ɁA���̂���Ȃ��ɂ�����炸�A�S�Ă̂��Ƃɐ����ȐS�őΉ����邱�Ƃ̑���ƍ��@���Ă��܂��B �@�����������ゾ���炱���A����c�̂��Ƃ�������x�v���o���A�����鎩���ƌ��������A���ӂ̉��Ԃ��Ƃ��ċ��{���邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

| ��ʎ�F���� |

| �@�w��ʎ�o�x�Ƃ́A1,300�N�ȏ�O�A�w���V�L�x�ł��L���Ȓ����i���j�̎O���@�t�����i602�`664�j���A16�N�Ԃ̗��ŃC���h�i�V���j���玝���A�������̂��A�ŔӔN�ɂȂ��Ă���S�N�]��̔N���������Ĕz���̖�o�m�����ƂƂ��ɖ|��i����j�����A�����镧���T�̒��ōő�K�͂��ւ�o�T�ł��B�����͖�500�����A�S����600���ɂ��Ȃ�܂��B �@���߉ނ��܂̐����ꂽ�����̏W�听�ł���h��ʎ�o600���h��ǂݏグ�����ɁA�m�������炩�Ɍo���ǂݏグ�A�o�T��傫���J����@�œ]�ǂ��A���̌����������ĕ����܂ɍ��N�P�N�̓V���ו��E�܍��L���Ȃǂ��F�肷��Ƌ��ɁA�h�M�k�݂̂Ȃ��܂̖��a���Ђ��F�O���邲�F���̖@�v�ł��B �@��ʎ��͋F���A�܂�A�F�l����l����l�̋F��ׂ̈̓]�ǂł���܂��B�F�邱�Ƃő����̕ω������̐g�ɐ��܂��̂ł��B�F�邱�Ƃ́A���͍��̎�����ς��錈�ӂȂ̂ł��B�����āA���̌��ӂ�_���Ɍ�����Ă��炤���Ƃ��A���̑�ʎ��̑傫�ȈӋ`���Ǝ��͍l���Ă���܂��B���ЁA�]�ǂ��n�܂�܂�����A���������āA���̂P�N�Ɋ����������Ƃ��������̐S�̒��œ����Ă������������Ǝv���܂��B |

| ���d�Ƃ��ʔv |

| �@���d�͖{���l���J���Ƃ����l�������A�̐l�₲��c�����{�����Ƃ����l���̕���������������܂���B�������A���d�͖{���A�Ƃ̒��ɒu�����߂̏����Ȃ����ł���A��c�̗삪���̐��ɕԂ��Ă������̉��̉Ƃł���܂��B�����ŁA���d�ɂ͖{���l�ł��邨�߉ޗl���܂邱�Ƃɂ��A���d�͌̐l�����{���邽�߂̏�Ƃ��Ă̖������ʂ������ƂɂȂ�܂��B

�@�����āA�J�ዟ�{�́A�J����s�����ƂŁA���ꂼ��̂��̂ɍ������A�M�̑Ώە��ɂ��Ă����Ƃ�������������킯�ł��B �@�܂��A���̓x�A��c�̂��ʔv���u�����Ɛ�c��X�v�̈ʔv�Ƃ��Ĉ�ɂ܂Ƃ߂܂����B�ʔv�Ƃ́A����c�����̐��ɋA���ė����Ƃ��̈ˑ�i��肵��j�A�܂�A�̐l�̗삪�������́A�߈˂�����̂Ƃ��������������܂��B������̑O��Ō����ڂ͕ς��Ȃ��Ă��A�ʔv�ɍ�����̋V�����s�����ƂŁA�M�̑ΏۂɂȂ�킯�ł���܂��B�����ŁA�V���Ȃ��ʔv���������A�M�̑Ώە��ɂ��Ă������߂ɊJ�ዟ�{���s���܂����B �@�{���̖@�v���s�����߁A���ԂƂ��ĉԗ��Ɂu��i�����݁j�v������܂����B�ʖ��u�n�i�m�L�v��u�n�i�V�o�v�Ƃ������A�W���F�̉Ԃ��炩���܂����A��͂��ׂĂ̕����ɓł������Ă��܂��B��������Ɠł�����́u�C���v�u�̐l�����삩����v�ƍl�����A�����߂∫�쏜���ɗp�����邱�Ƃ������������ł��B�܂��A����������b���������߁A�y���̂���̋߂��ɞ��A���Ė�����̈�̂���邱�Ƃ���A�������ے�����A���ƂȂ�܂����B |

| ��������������R�̈Ӗ� |

| �P�@��ƐS�g�𐴏�ɂ����F�×��A�������h�L��E�ۂɎg�p����Ă����悤�ɁA�������̍���ɂ͏���q����P���Đ���ɂ�����ʂ�����܂��B�܂��A�������̍���͋��{����l�̊��o���s�q�ɂ��܂��B���l�₲��c�l�ɑ���Ƃ��ɎהO����菜���A�����ȋC�����Ŏ�����킹�邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�十�̂悢�����k�����Ƃ͎������g�𐴂߁A���d���̋�Ԃ𐴂߂�Ƃ����Ӗ�������܂��B |

| �Q�@�̐l�̐H�ו��ƂȂ��F�����ɂ́A�u���H�v�Ƃ����āA�S���Ȃ������͂������̂悢�����H���A�Ƃ����l����������܂��B�g�̐l�̐H�ו��h�ƍl����Ȃ�A�̐l���D���������H�ו�����ݕ��̍��肪���邨�����́A���̐l�Ɋ��邲���{�ɂȂ邩������܂���B |

| �R�@�V��ƌ������Ȃ��F�V�ɏ����Ă䂭���́A���̐��Ƃ��̐����Ȃ��ł���A�����Ƃ����Č̐l�l�ƑΘb���ł���Ƃ����Ӗ�������܂��B�����̉����A���l�ɂȂ����̐l�ƐS�Ō𗬂��邽�߂̏č��ł��肨������������Ӗ��ƂȂ�܂��B |

| �������@�v�̎��ɁA�Ȃ��\�O���̊|�������J��̂� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �\�O���Ƃ́A����̍����ϔY�����������̋��n�ł��韸�ςɂ��ǂ����悤�A���A�����Ă������镧�l�̂��Ƃ������܂��B�܂��A�\�O���́A�����������O�\�O����܂ł��P�R��̒ǑP���{���i���앧�����\�̂悤�ɖ�ڂ��^�����Ă��܂��B���̂��߁A�@�{�ɂ�����A�\�O���̊|�������J���Ă���̂ł��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| �ߘa�V�N�́A��{�R�`�����J�R���c���R�����T�t�V�O�O��剓�� |

�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ |

| �@�����@�ł́A��{�R�i�������J�R�����T�t�A��{�R�`�������J�R���R�T�t���͂��߁A�����@�̔��W�ɐ[���ւ�������c�t���܂̖@�v��剓���ƌĂсA�\����ȍ~�͂T�O�N���ɓ��ʂȖ@�v���s���Ă��܂����B�ߘa�U�N�́A��{�R�`�������J�R���R�T�t�̂V�O�O��剓���{�@�v�̔N�ƂȂ�A�S�����S���e�n�ő剓���̖@�v������s���Ă��܂��B �@���̂��Ƃ��L�O���A�����@�@�����́A���́u�w�`���^�x�Ɋw�����R���܂̋����v�Ƃ����{�s���܂����B�t�����q�ɖ@���`�����邱�Ƃ��u����(�������傤)�v�ƌ����܂��B���̖{�ɂ́A���߉ޗl������c���d�ޗt���҂ցA�����āA��\��c�i�������a���܂őS�T�R���̕��c���ǂ̂悤�ɏC�s���A�������A�ǂ�Ȑ��U�ł�������������ŕ`����Ă��܂��B �@���R�T�t�͉z�O�i���䌧�j�̏o�g�ŁA�W�ʼni�����ɓ��蓾�x�B�Q�W�ň��g�i�������j�̏閞���̏Z�E�ƂȂ�܂��B�����āA�P�Q�X�X�N�i�������N�j�R�Q�̎��ɓO�ʑT�t�ɏ]���Ė@���k����A����Ă��܂��B�ł́A�O�ʑT�t�������̌���p����q�Ƃ������R�T�t��F�߂��ⓚ�ɂ��āA���̖{�͎��̂悤�ɏЉ�Ă��܂��B |

| �@����i���̋���j��掛�ɂ����āA�t�̓O�ʑT�t���u����S�����v�Ƃ����Ӗ����킩����̂͂��Ȃ����A�����̒�q�B�ɖ���܂����B��������R���u�����̛��āA�闠�ɖz��v�i�^�����ȋʂ��钆�̈Â��ł��т���Ƒ���悤�Ȃ��̂ł��傤�j�Ɠ������܂����B���R�́A����ɑ����āu���Ɉ����Ă͒����i���A�тɈ����Ă͔т��i���v�i�����ɉ�����炨�������݁A���тɍ������炲�т�H�ׂ邱�ƂƓ������ł��傤�j�Ƃ��̐S��������܂����B

�@���퐶�����̂��̂��^���̕����̂�����ł��邱�Ƃ�\���u����S�����v�̈Ӗ������R�͂킩��₷�����t�Ő�������܂����B��������O�ʑT�t�́A����������ʂ�������l���ł�������R��F�߁A������Ƃ����ɈӊF�`��^�����̂ł����B |

| �����k�̞��� |

| �@�����́A�����ł悭�������镶���ɂ��Ă��b���������Ǝv���܂��B �@�P�͑����k�ɏ�����Ă��銿���ł͂Ȃ������ɂ��āA�����P�����ʔv�̈�ԏ�ɍ��܂�Ă���w��x�Ƃ��������ɂ��Ăł��B �@�܂��A�����k�ɏ�����Ă��邱���̕������Ƃ����܂��B �@�L���E�J�E���E�o�E�A�̂T�̞�����������A���ꂼ���E���E�E���E�n���Ӗ����Ă��܂��B���͌ċz��\���A�͑̉���\���A���͌��t��\���A�n�͑̂�\���܂��B �@�܂��A�����k�́A�ܗ֓����`��������̂ł��̂ŁA��̕��ɍ��܂ꂽ�ꏊ������A�ܗ֓��Ɏ������`�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A�ܗ֓��Ɏ������̂��Ƃ����ƁA�ܗ֓��͂��߉ޗl�̈⍜��[�߂�ꂽ���̂��Ƃ������A�ܗ֓����ȗ����������̂������k�Ƃ����Ă��܂��B �@�����āA�ܗ֓��̌ܗւ́A�����ł̉F�����\������T�̗v�f�i��A���A�A���A�n�j��\���Ă��āA�����ł͐l�Ԃ����̂T�̗v�f�ɂ���Đ�������Ă���Ƌ������Ă��܂��B �@���̂��߁A�����k�ɂ̓L���E�J�E���E�o�E�A�̂T�̞������������Ƃɂ���āA���̔��ܗ֓��Ɠ������̂ł���Ƃ������Ƃ�\���Ă���̂ł��B �@�����ɁA�����k�̗��ʂɂ́A�ג���������������Ă��܂��B����������ŁA�u�o���v�Ɠǂ݂܂��B�o���́A�u�@���v�Ƃ����Ӗ��������A����܂ł̐S���A�ϔY�̑S�Ă�f�A�Ƃ������Ƃ�\���Ă��܂��B �@�����āA���ʔv�̈�ԏ�ɍ��܂�Ă���w��x�Ƃ��������ɂ��āB �@�����k�̂T�̞����A�L���E�J�E���E�o�E�A���A���ꂼ���E���E�E���E�n�� �\���Ă���Ɛ\���܂������A��ԏ�́w��x�́A���̂S���E�E���E�n��Z���������̂��u��v�ƍl���A���^������������Ƃ�\�킷���߁A�ʔv�̓��ɂ́u��v�̕����������悤�ɂ��Ă��܂��B �@����A���؈ʔv�̉����̉��ɂ���u���́u��ʁv�Ƃ��������́A�{�ʔv�ł͗���āu�ʁv�݂̂ɕς��܂��B����͎l�\��������ɗ삩�畧�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��炱�̂悤�ɂ��܂��B���̗��R�́A�̐l�ɂƂ�܂��ĖS���Ȃ��Ă���l�\����܂ł́A���̐��Ƃ��̐������܂悤���ԂƂ���A�l�\����������ĕ��l�ƂȂ�A����q�Ƃ��ĐV���Ȑ��������������ƂȂ�܂��B�����āA���T�O���ڂɊ������ƂȂ�A�̐l�̍����������ƂȂ�܂��B �@���āA�����k�𗧂Ă�ړI�́A�̐l�₲��c�l�̖����ɂȂ���ǑP���{���s���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����k�𗧂Ă邱�Ƃ͑P�s�Ƃ���Ă��āA�����k�𗧂Ă邱�Ƃɂ���āu�ǑP�v�ォ��ǂ��đP���s��������A�P��ςނ��ƂɂȂ�A�����Ă���l�̑P�s�́A�̐l�₲��c�l�̑P�s�ɂ��Ȃ�A�̐l�₲��c�l�̖����ɂȂ���ƍl�����Ă��܂��B �@�ǑP���{�Ƃ́A�����Ă���l���S���Ȃ����l�ɑ��čs�����{�̂��ƂŁA�����ɖ@����@�v���s�����ƁE���~�₨�ފ݂ɑ����k�𗧂ĂĂ���Q������邱�ƁA�����͑S�Č̐l�₲��c�l�̖������F��ǑP���{�ɂȂ�܂��B |

|

���ʖ�i����j |

| �u���ʖ�i����j�v�Ƃ́A��ʂ�������������Ɍ̐l�������V���ł��B���V�E���ʎ��̑O��ɁA�e����e�����F�l�Ȃǂ䂩��̐[���l�X���W�܂��āA�̐l�̖������F��A�ʂ��ɂ��ޖ@�v�ƂȂ�܂��B�܂��A�⑰�͖�ʂ������Ɛ����̉��₳�Ȃ��悤�ɂ��܂��B����́A���߉ޗl�̎��𓉂݁A���߉ޗl���Â�Ŗ���߂������Ƃ����̂��A����ɂ��c��u���ʖ�v�̋N���ƂȂ��Ă��邩��ł��B |

|

���V�i�������j |

| �u���V�i�������j��Ƃ́A�̐l���A�̐l�𑒂�ۂ̋V���̂��ƂŁA�����@�ł́A�l���S���Ȃ������A�������́A����R���ڂɍs����u�J�@���v�@�v�Ƃ��čs���܂��B�J�������ŏ��̒ǑP���{�ƂȂ�܂��B���V�̒��œ��t�͌̐l�ɑ������������܂��B |

|

�����i�����݂傤�j |

| �u�����i�����݂傤�j�v�Ƃ́A����������A����q�ɂȂ����̐l�̖��O�̂��Ƃł��B�����ɂ́A�P�͌̐l������q�ɂȂ������Ƃ�\���ؖ����Ƃ����ʂ�����܂��B�����P�A�����i���̐M�̑Ώە��Ƃ��đ�Ȃ��̂ł���Ƃ����ʂ�����܂��B���O�Ɏ������Ă��Ȃ��̐l�́A���V���s�����t�̒�q�ƂȂ�A�����̍Ō�ɖ��O��A�˂��܂��B |

|

�����i�����݂Ⴍ�j |

|

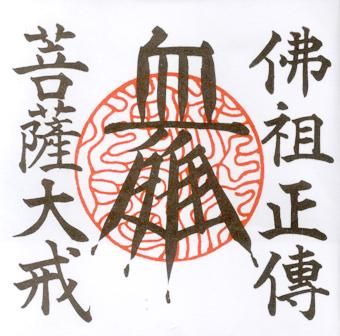

| �u�����i�����݂Ⴍ�j�v�Ƃ́A���߉ޗl����`���w���x�̋��������t���o�āA�̐l�ւƓ`����ꂽ���Ƃ��ؖ�����Ă���L�^���̂��ƂŁA�`������Ƃ��āA��̎ʐ^�̂悤�Ɏt������@�̌n�����ؖ��������̂����ɓ����Ă��܂��B �@�u�߉ޖ���a���v����͂��܂�A���̓r���ɂ͐Ԃ��_���}����Őe���܂�Ă�����B����a������{�̑����@���J���������T�t�l�̂����O������܂��B�i�����̊J�R�u�������������f�T�t�F���S�N��a���v����i�����̗��Z�E�̖��O�������A���߉ޗl����̐l�܂ł���{�̐Ԃ����Ō���A��邱�Ƃ��Ȃ������Ō��ꂽ�W���ؖ������ƂȂ�A�̐l������q�Ƃ��Đ��܂�ς�邱�Ƃ��ؖ�������̂ɂȂ�܂��B |

| ����Ƌ��{ |

| �@�u����v�Ɓu���{�v�ɂ��Ă��b�������Ƃ������܂��B�u����v�Ƃ́A�������g���ς�ł��������A�����Ƃ́A�ǂ��s���ɂ���Ă����炳���䗘�v�̂��Ƃ������܂��B������l�X�̋~�ς̂��߂ɐU������邱�Ƃ������܂��B �@�܂��A�ʎ�S�o��C�؋`�Ȃǂ̂��o�����������Ƃɓǂݏグ��Z�߂Ȃ��o�̂悤�Ȃ��̂����������܂����A������u������v�Ƃ����܂��B �@�u������v�Ƃ́A�����̋����ł��邨�o���������蕷�����肷�邱�ƂŁA����ς����ɂ��Ă킽�����o�R���ĊF�l�ɂ��n�����Ă����Ƃ������̂ɂȂ��Ă��܂��B �@����A�u���{�v�ɂ��Ăł����A���{�́u���v�͂ɂ�ׂ�ɋ��Ə����܂��B�܂�A���{�Ƃ́A���Ɛl�Ƃ����ɗ{���Ă����A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B������킹�鑤��������킹���鑤�����ɏΊ�ɂȂ��Ă������������̂ł��B �@���ɏΊ�ɂȂ�ׂɁA�����������A�����A�����āA�S���Ȃ������ւ̊��ӂƗ�܂��̋C������S�����߂Ă��`�����܂��B������̎��Ɠ��l�ɁA�@�v�̓r���ŏč������Ă��������܂��B���̍ہA�����b�������u���{�v�̈Ӗ����v���o���Ă��������Ȃ���A�S�����߂Ď�����킹�Ă������������Ƃ������܂��B |

|

���ʎ��i�����ׂ����j |

| �u���ʎ��i�����ׂ����j�v�Ƃ́A�F�l��m�l�A��ЊW��ߏ��̕��ȂǁA��ʂ̕��Ƃ��ʂ������V���̎��ł��B���݂ł́A���V�ƍ��ʎ��͈�A�̗���ōs���Ă��܂��B���V�I����A�Q�Ă������������֑r�傩��̂������⒢�d�̔�I�A�̐l�ɍŌ�̂��ʂ�������邽�ߊ��̒��ɉԂ�v���o�̕i��[�߁A�Α���ւ̏o���ƂȂ�܂��B |

|

������@�v�i���傪�ق��悤�j |

| �u������@�v�i���傪�ق��悤�j�v�Ƃ́A����7���ڂɍs���@�v�ł����A�i�����ł́A���ʎ��I����A�o���O�ɏ������F������@�v���s���܂��B |

|

���{���k�i�����ق�Ƃ��j |

|

|

| �@�u���{���k�i�����ق�Ƃ��j�v�Ƃ́A�E�̏����ȑ����k�̂��ƂŁA�ʖ�E���ʎ����I���A�u��������������v�u�����ȖF���v�u�O�������������v�u�l���������o���v�u�������������v�u�Z�������h�O���v�̒ǑP���{�Ƃ��āA��T�Ԃ��Ƃɋ��{��A�����k�𗠕Ԃ��Ă����܂��B �@�l�\����̂��Ƃ�������Ƃ����̂́A�̐l�����Ȃ��Ȃ������Ԃ̉߂��������u��v���Ɂu���v�K�����A��������ƋC�����̐��������A�����̐l�����ӂ̋C�����������đ��錈�ӂ��ł��܂����Ƃ����肢�����߂��̕����ĂĂ��܂��B |

|

���x���i�Ƃ��ǂ����j |

| �@���x���Ƃ́A����ɓ���m�ƂȂ邽�߂̋V���̂��Ƃ������܂��B�u���x�v�́A�����ȍ�@��ʂ��āA�m���ɑ��������p�ƂȂ邱�Ƃɂ���āA���̂�����M���A���̓���g�ɋ�邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�u���x�v��������u���S�̐l�v�ƌĂт܂��B����́A�u�����ւ̎u�v�����l�̌ď̂ł���A�O�芐���ē��x�������̋C���������\���ł��B �@�u���x���v�Ƃ́A�t���i��Ǝt�E���ゲ�����j�ɂ���āA�����藎�Ƃ��Ă��������A�߁i������j�A�U���i�����j�A����A���ʊ�i�H��A��᱁E�ق��j�Ȃǂ́A�m�����m���Ƃ��Đ����Ă������߂ɕK�v�ȍŒ���̂��̂����������܂��B �@�����āA�X�ɂ��߉ނ��܈ȗ��A���̑c�t�������ЂƂ��ɓ`���Ă����u���@�v�Ɓu�����v�Ƃ��āA�����ɑm���̒��ԓ��������̂ł��B��̓I�ɂ́A���q�i�炭���j�E�����E�����̂R�������������ƂɂȂ�܂��B |

|

�������͉��{�H���č��͉���H |

| �h�M�k�̊F�l����A�������Ƃ��č��̂��Ƃ͂悭�q�˂��܂��B �@�܂��A�������̖{���ł����A�����@�ł́u��{�����v�Ɛ\���܂��āA�������i�S�X���j�܂ł͐����́u��{�������Ă�v�Ƃ����K��������܂��B�@�h�ɂ���Ắu�����͗��Ă��ɐQ������v�Ƌ����邱�Ƃ���������A�@�h���Ƃɕ��@�͂܂��܂��ł����A���ꂼ��̏@�h�̏K���ɏ]���āA�̐l�Ɋ��ł���������悤�Ȃ����{��ڎw���Ă����������̂ł��B �@�Ȃ��A�����@�́u��{�����v�Ɋւ��܂��ẮA�u������H�ɕ����ĉ_���ɕ��v�Ƃ��������ɗR�����܂��B�̐l���܂������ɕ��l�̏��ɍs���Ăق����Ƃ����肢�����߂����t�ł��B �@���ɁA���č��ł����A���č��͂Q��ł��B�܂��A���O�ł����V�����܂��B�E��ł������܂݁A�z�ɉE��������������܂��B���̂Ƃ��A����͍����̂܂܁B���F�ɂ��������ׁA������x�������܂݂܂��B���̂����͂��̂܂ܐ�قǂ̒u�����ɏd�˂�悤�ɂ��ׂ܂��B�]���i���イ�����j�Ƃ�т܂��B�������Q�ׂ��獇�����������܂��B���ꂪ���č��̍�@�ł��B |

| �������i�l�\����j |

| �@�����@�ł͎l�\����̂��Ƃ��u������v�Ƃ��ł��܂��B������̖@�v��A�[�����s�����̂ŁA���Ƒ��̊F�l�ɂƂ��Ă͎茳����`���邨�����Ȃ��Ȃ�A�����₵���C�����ɂȂ�܂����A������̈Ӌ`�́A�̐l�l�ɂƂ��Ă��A���Ƒ��̊F�l�ɂƂ��Ă��u�ďo���ƂȂ邨�߂ł������v�Ƃ���Ă��܂��B �@���̗��R�́A�̐l�ɂƂ�܂��ĖS���Ȃ��Ă��玵�����܂ł́A���̐��Ƃ��̐������܂悤���ԂƂ���Ă��܂��B�����āA�������ɕ��l�ƂȂ�A����q�Ƃ��ĐV���Ȃ����������������ƂȂ�܂��B�����̂T�O���ڂ������Ċ������ƂȂ�A�̐l�̍����������ƂȂ�܂��B �@����A���Ƒ��̊F�l�ɂƂ��ẮA�ʖ�E���ʎ����I���A�u��������������i���傪�j�v�u �����ȖF���i���ق����j�v�u �O�������������i���Ⴗ�����j�v�u �l���������o���i�����傤���j�v�u �������������i���傤��j�v�u �Z�������h�O���i�������j�v�ƒǑP���{���d�˂Ă��܂����B�u����v�Ƃ́A�̐l�����Ȃ��Ȃ������Ԃ̉߂��������u��v���Ɂu���v�K���Ă��܂����B�����āA��������ƋC�����̐��������A�����̐l�����ӂ̋C�����������đ��錈�ӂ��ł��܂����A�Ƃ����肢�����߂��̕����ĂĂ��܂��B�̐l�͍�������͕��l�A�܂�A���������̐M�̑ΏۂƂ��Đ��܂�ς��܂��B �@���������̐S�̎x���Ƃ��āA�������Ƃ��A�ꂵ���Ƃ��ɋ~���̎�������ׂ̂Ă���邱�Ƃ�M���A�O�����ɂȂ��Č̐l�ɒp���ʂ悤�Ȑ�������S�����Ă������ӂ��ł߂���ł�����܂��B�����āA�����̊��������炲�Ƒ��͓��퐶���ɖ߂���ƂȂ�܂��B |

| �����Ɖ���i���イ���Ƃ������j |

| �@�{���́A������̖@�v�ɊF�l�ɂ��W�܂肢�������A���\���グ�܂��B

�@���āA�S���Ȃ��Ă����N�ڂɓ����鍡���̖@�v���u������v�Ƃ����܂����A���N�A�S���Ȃ��Ă���Q�N�ڂ̖@�v���u�O����v�Ƃ����A�Ȍ�̔N��@�v�ɂ́u����v�Ƃ������t���g���܂��B �@�����ŁA�@�v�̑O�Ɂu�����Ɖ���v�̈Ⴂ�ɂ��Ă��b���������Ǝv���܂��B �@�N��ɂ��A���N��Ɛ����N�̂悤�Ȑ�����������܂��悤�ɁA�u�����v�͑r�ɕ������Ԃ�\���A�ߐe�҂̎��𓉂ނP�N�ԂƂ������Ԃ��r���ɂȂ�܂��B �@����A�u����v�͖�����\���܂��B����́A�_���Ɋ�Â��l���Łu�����v�Ƃ������t���g���܂��B�����̊��Ԃ͈�̊O�o�₨�j�����ւ̎Q�����ł��邾��������悤�ȏK�킵������A�����̂T�O���ڂ������Ċ������ƂȂ�A�̐l�̍����������ƂȂ�܂��B �@����͖�����\���Ɛ\���܂������A�����́A�̐l���S���Ȃ��������̂��Ƃŏˌ������Ƃ����܂��B���ꂩ������N�K��܂��B�N��@�v�ɓ�����Ȃ��N�ł��A�N�Ɉ�x�̖����ɂȂ�܂��̂ŁA���̓��͂��Ƒ�������Ă���Q���������A���d�̑O�ɍ����Ă����������肵�Ă������������Ǝv���Ă��܂��B �@�����́A�l�\����̖@�v�u������v�ɑ����@�v�ɂȂ�܂��B������̖@�v��A�[�����s���A���Ƒ��̊F�l�ɂƂ��Ă͎茳����`���邨�����Ȃ��Ȃ�A�����₵���C�����ɂȂ�܂����A������̈Ӌ`�́A�̐l�l�ɂƂ��Ă��A���Ƒ��̊F�l�ɂƂ��Ă��u�ďo���ƂȂ邨�߂ł������v�Ƃ���Ă��܂��B �@���̗��R�́A�̐l�ɂƂ�܂��ĖS���Ȃ��Ă���l�\����܂ł́A���̐��Ƃ��̐������܂悤���ԂƂ���A�l�\����ɕ��l�ƂȂ�A�����������������̐l������q�Ƃ��ĐV���ȏo���̓��ƂȂ�܂��B�����āA�O�\�O����������đc��_�ƂȂ�A���������ƂȂ�܂��B �@����q�Ƃ��Ă̏C�s���͂��܂��ĂP�N���o�߂��������A�ďo�������̐l�ւ̗�܂��Ƌ��ɎQ�������Ă��܂��F�l�̂��̂P�N�̍ďo���̗l�q���v�������ׂȂ���@�v�ɗՂ�ł������������Ǝv���Ă��܂��B �@����ł͖@�v���n�߂����Ă��������܂��B��������l�A�r���ŏč��̂��ē������܂��̂ŁA�{��l���炨��l�����肢�������܂��B |